› 金堂まちなみ保存会 › 錦鯉品評会

› 金堂まちなみ保存会 › 錦鯉品評会2025年05月01日

今年の春の若鯉審査会が行われました

TEN BIN BOU

4/27

恒例の

(社) 全日本愛隣会滋賀支部の

『若鯉品評会』

が開催されました。

・主催 (社) 全日本愛隣会滋賀支部 ・共催 NPO法人金堂まちなみ保存会 東近江市 一般社団法人東近江市観光協会 による行事です。

会場は例年と同じく東近江市ぷらざ三方よし前の広場で開催されました。

<半径の長さが1m余あるこのような、水槽が20個以上並びました>

<このような、水槽が20個以上並びました>

<今年は、どのような若鯉がこの水槽に入るのでしょうかね>

<今年も、きれいな錦鯉がたくさん集まりました>

業界の呼び名かわかりませんが、鯉には、その発色した色、模様の出方、

サイズ、年齢等で鯉には名前が付けられ分類されているようで、中

<長さ30cm未満の審査が始まりました。>

<愛隣会滋賀支部長の開会の挨拶です>

<引き続いて、協賛の金堂まちなみ保存会藤田理事長の歓迎の挨拶です>

<今年も、きれいな錦鯉がたくさん集まりました>

業界の呼び名かわかりませんが、鯉には、その発色した色、模様の出方、

サイズ、年齢等で鯉には名前が付けられ分類されているようで、中

には一匹〇〇〇〇万円もするのもいるそうです。

比較的よく知られている分類上の名称に、「紅白」、「三色」(三色の中には、大正三色、昭和三色等)、「丹頂」等があるようです。

<大きな水槽には、新鮮な空気を補給するため常にパイプで空気が送られています。そのため、水面は波立ちその画像はこのようになります。>

<寸時パイプを止めて撮るとこのようになります。綺麗ですね。昭和三色か?>

<四尾が集まっています。これも三色>

<長さ30cm未満の審査が始まりました。>

<一匹単位でナイロンの袋に入れて審査されます。数年後が楽しみな幼魚たちです。>

<丹頂が見えます。丹頂鶴のように頭の部分にだけ綺麗な赤い色が出た鯉です>

<各水槽には、そこに入っている鯉の説明がされています>

<均整の取れた鯉です。昭和三色だそうです。>

<市長賞? まちなみ保存会長賞? 表彰がありました>

<総合優勝の紅白です。パイプからの空気により出来る波でこのような撮影になりました。>

良い天気に恵まれた、今年の春の若鯉審査会でした。

この美しい町並みを私たちは守ります。

金堂まちなみ保存会

歩みの遅い しゃくとりむし でした。

2024年04月30日

今年も若鯉品評会が開催されました

TEN BIN BOU

<春山淡冶而如笑 山笑う 繖山は新緑に向けて模様替えの真っ最中です>

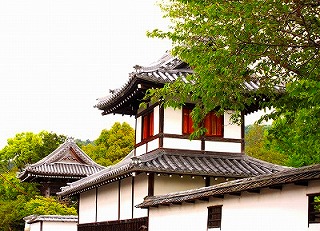

<弘誓寺の太鼓櫓の桜はもう・・・・・>

<・・・いつの間にか葉桜にヘンシ~ン!>

<今春も 全日本愛鱗会滋賀支部主催の『若鯉品評会』が

4月28日 ぷらざ三方よし前広場で開催されました>

4月28日 ぷらざ三方よし前広場で開催されました>

<優雅に泳ぐ錦鯉(紅白)です>

<会場には 直径1.5mの十五~六個の水槽が並びます>

<開会式はは まちなみ保存会代表から歓迎の挨拶です>

<愛鱗会大阪本部から 審査委員長と副委員長が来町>

<各出品者は 指定の水槽にいれて審査をうけます>

<先ずは 幼魚の審査から始まります>

幼魚は、一匹ずつ酸素が充塡されたナイロンの

袋に入った状態で審査されます

袋に入った状態で審査されます

<それぞれの水槽には出品者の思いのこもった錦鯉が泳いでいます>

<それぞれの水槽には出品者の思いのこもった錦鯉が泳いでいます>

<それぞれの水槽には出品者の思いのこもった錦鯉が泳いでいます>

<それぞれの水槽には出品者の思いのこもった錦鯉が泳いでいます>

<頭部が紅くなっている鯉を「丹頂」というそうですが、少なくて貴重だそうです>

今年の各種目の優秀賞が決まりました

<60部総合優勝賞>

<45部総合優勝賞>

<幼魚総合優勝賞>

<県魚賞>

<表彰式では総合優勝賞のほか、県魚賞、保存会等も表彰がありました>

<表彰式後、愛鱗会、出品者、保存会入り混じって記念写真撮影となりました>

この美しい町並みを私たちは守ります.

金堂まちなみ保存会

歩みの遅い しゃくとりむし でした。

2024年03月09日

五個荘近江商人屋敷 藤井彦四郎邸のひな人形を紹介します。

TEN BIN BOU

<藤井彦四郎 邸 正面入り口の看板>

” 五個荘近江商人屋敷 藤井彦四郎 邸 ”

の商家に伝わるひな人形を鑑賞してきました。

宮荘(みやしょう)町出身で、スキー毛糸で知られる豪商、藤井彦四郎(ふじいひこしろう)(1876-1956)の生家で、旧宅をそっくりそのまま資料館としたものです。総面積8155.3平方メートルの中に屋敷・土蔵・展示館があります。

日常の生活の場である本屋は、倹約を身上とした近江商人らしく質素なもので、それとは対照的に客殿は、それぞれの部屋が、螺鈿細工などの高級調度品で飾られている。客殿から見える庭園は、藤井彦四郎自身の構想で作られたもので、珍石、名木を有し清水をたたえた地泉回遊式庭園で、大自然を模し野趣に富んだ雄大な作りの庭園になっています。

<客殿から見た庭園は、琵琶湖を取り組んだ雄大な造りになっています>

<庭園から見た客殿の建物>

<玄関を入ると、立派な古今雛の内裏雛が迎えてくれました>

<三組の七段組の雛段が部屋いっぱいに展示されていました>

<内裏雛>

<内裏雛のうち男雛>

<内裏雛のうち女雛>

<雛遊び(ひいなあそび)に使う細かで精巧に作られている調度品>

雛遊びとは、雛人形やその調度品を飾り、供え物をしたりして遊ぶことだそうです。

<雛段の中には、このように家来の役人が車座で食事をしている面白いのも>

<七段雛の最上段に坐する古今雛の内裏雛 女雛>

<七段雛の最上段に坐する古今雛の内裏雛 男雛>

<客殿前の廊下と庭園を眺める>

ゆっくりと時間をかけて、雛人形や壮大な庭園を鑑賞すれば、日頃の雑念も失せることでしょう。

歩みの遅い しゃくとりむし でした。